2010年第5期(总第14期)

编者按:本期《实物地质资料动态与研究》发表二篇文章。第一篇“我国实物地质资料管理工作进展与集群化产业化发展方向”,论述了实物地质资料的保管意义和开发利用价值,总结了近年来我国实物地质资料管理工作进展,分析了地质找矿和经济社会发展对实物地质资料信息服务的需求和存在的主要问题,论述了集群化产业化发展方向,提出了当前主要工作任务。第二篇“国家实物地质资料库锡矿床的筛选”,论述了我国锡矿矿分布特征、成矿时代、成矿类型,提出了实物地质资料筛选依据和30个入选矿床名录。

我国实物地质资料管理工作进展及

信息服务集群化产业化发展方向

赵晓青

(国土资源实物地质资料中心)

内容提要:实物地质资料是地质资料的重要组成部分。创新实物地质资料管理服务模式,提升对地质找矿和经济社会发展的支撑能力,是推进地质资料信息服务集群化产业化的重要内容。近年来我国实物地质资料管理取得显著进展,但仍存在很多困难和问题。按照地质资料信息服务集群化产业化要求,实物地质资料管理工作面临的主要任务:完善管理服务组织体系与制度技术标准体系;分步组织实施全国实物地质资料专项清理;强化汇交管理;推进各级实物库以及数据库和网络建设;加强成果集成与产品开发;加强专业队伍建设;建立经费保障机制。

一、实物地质资料是地质资料的组成部分,具有重要的保管意义和开发利用价值

实物地质资料是地质资料的重要组成部分,它与成果地质资料、原始地质资料一样,是国家和社会花费巨大投入取得的宝贵信息资源。实物地质资料——特别是那些具有代表性、典型性以及珍贵、稀缺的实物地质资料,具有重要的保管意义和利用价值;充分开发利用这种资源,可以避免重复工作,提高地质工作效率,降低投资风险,促进地质找矿和经济社会的持续发展。

鉴于实物地质资料的重要价值,美国、加拿大、澳大利亚等发达国家高度重视实物地质资料管理工作,建设了多种类型的岩心标本库,形成了比较完善的管理制度和保管体系,重要实物得到有效保管和广泛利用,取得了显著的社会效益和经济效益。例如,美国地质调查所岩心研究中心每年接待2000多名来自世界各地的科学家,30多年来为数万人提供了多方面服务,并为许多高等院校提供了教学、研究服务。据该中心评估,用于岩心样品的保管服务成本仅为原始钻探成本的0.05~0.5%。

我国石油部门的岩心、岩屑得到较好保管和利用,为油气资源勘查发挥了重要作用。大庆油田岩心库(由大庆油田勘探开发研究院管理)每年大约接待2000人次的查询访问,观察岩心约2万盒,取样约6000件,这些服务工作对计算储量、评价油气远景、规划勘探方向与布井等都发挥了重要作用;通过利用开发实物地质资料,不仅提高了勘查效果,而且每年至少节省探井3~6口,由此节约资金1000多万元。

尽管其他部门实物地质资料没能得到很好的保管和充分利用,但也不乏利用实物地质资料取得地质找矿突破的实例。辽宁省有色地质局103队,在上世纪90年代初,通过对保存的青城子矿区数十个钻孔岩矿心、副样的重新测试分析和研究评价,实现找矿重大突破,发现了高家堡子大型银矿矿床和小佟家堡子大型银矿床,后经连续勘探,进一步拓展为超大型金银铅锌矿床,找矿成果荣获2005年国土资源科技成果一等奖。再如河北省地矿局第三地质大队,1981年遵照原地质矿产部下发的《有关金矿普查评价要求的通知》,按新的评价指标,对河北省张北县蔡家营铅锌银矿在1959~1960年和1977~1979年所做的勘查工作重新进行查验,并对已经掩埋的岩心进行复查和补充取样分析,证实部分矿体围岩中铅锌含量达到工业品位要求,重新圈定后,大大增加了原来零星分布的矿体长度和厚度。在此基础上,于1982年开始部署较大规模的勘查评价工作,至1988年共施工69个钻孔,其中62个孔见矿,估算铅锌矿石储量276万吨、共生伴生金19吨、银1163吨。以后又于1988~1993年进行了详查和补充详查,提交了《河北省张北县三号乡蔡家营铅锌银矿Ⅲ矿带详查地质报告》,批准铅锌储量144万吨、银矿832吨、矿区铅锌远景储量490万吨。目前已开始大规模开采。

二、我国实物地质资料管理工作取得显著进展

2002年国务院发布实施《地质资料管理条例》(以下简称《条例》),2008年国土资源部发布实施《实物地质资料管理办法》(以下简称《办法》),使我国实物地质资料管理进入一个新的时期:实物地质资料行政管理和馆藏管理体系逐步完善;实物地质资料汇交开始起步;馆藏管理技术方法日渐成熟;一批特别重要实物地质资料得到有效保管和利用,为进一步工作创造了基础。

1、贯彻《条例》和《办法》,完善制度和技术标准

受国土资源部委托,实物地质资料中心分层次、分步骤组织省(区、市)地质资料行政管理人员、馆藏机构资料管理人员、基层地勘单位与项目负责人进行培训和研讨,增强实物地质资料管理意识,强化管理责任。与此同时,一些地质工作单位和一些重大地质勘查专项,也对项目负责人进行培训,明确实物地质资料汇交责任和汇交要求,规范汇交程序和汇交方法。

为了把《条例》和《办法》落到实处,国土资源部以及中国地质调查局和一些省(区、市)地质资料主管部门,加强实物地质资料管理服务的制度建设和标准体系建设。受国土资源部委托,实物地质资料中心遵照《办法》的有关规定,开始研究制定《岩矿心管理规程》,对岩矿心的保管、筛选、汇交以及入库后的管理服务的全过程提出具体要求。与此同时,中国地质调查局组织实物地质资料中心制定了《实物地质资料馆藏管理技术要求》,明确了馆藏管理工作内容与技术方法。一些省(区、市)地质资料主管部门根据《办法》规定,开始制定适应本省(区、市)的管理制度——贵州制定了《贵州省实物地质资料汇交管理办法》;北京市印发了《实物地质资料箱具及标签使用和样品整理要求》,正在制定《实物地质资料汇交管理细则》;辽宁省在《辽宁省地质资料管理办法》中,进一步明确了实物地质资料汇交责任与汇交流程。这些工作推动了实物地质资料管理的法制化、规范化。

2、进一步落实实物地质资料管理责任,不断完善管理体系

2009年,国土资源部按照《条例》和《办法》要求,重点落实了省级实物地质资料管理责任和委托保管工作。2009年第三季度,国土资源部储量司组织开展了全国地质资料管理专项检查,在实物地质资料管理方面,着重督促检查省级行政管理责任以及馆藏机构和实物库建设。从检查结果看,各省(区、市)均已把实物地质资料纳入管理范围,以不同方式(大多归属于地质资料馆,有的归属于信息中心,有的归属于数据中心)落实了实物地质资料馆藏管理职责。

2009年8月13日,国土资源部印发了《关于开展油气等原始和实物地质资料委托保管工作的通知》,明确了原始地质资料和实物地质资料委托保管范围、委托保管单位的资质条件、委托保管申请审批程序、委托保管单位的权利义务、委托保管工作内容与基本要求。按照这一文件要求,国土资源部多次与中石化、中石油、中海油、中国核工业等部门及其所属的地质资料保管单位、馆藏机构协调,使实物地质资料委托保管工作取得实质性进展。中国地质调查局地质资料管理部门按照委托保管要求,审核了下属的青岛海洋地质研究所和广州海洋局委保保管海洋地质勘查实物地质资料的资质条件,落实了委托保管职责。

3、实物地质资料汇交开始起步,汇交方法日臻完善

国土资源部将强化汇交管理,规范汇交工作列为一项重要任务。按照工作计划,在地质资料管理专项检查工作中,除了重点检查各省(区、市)成果地质资料汇交管理情况外,还对实物地质资料汇交工作进行了检查督促和调查研究。在这些工作的基础上,针对地质资料汇交存在的问题,于2010年3月下发了“国土资源部关于加强地质资料汇交管理的通知”,提出健全完善地质资料汇交管理制度,明确汇交程序和标准,切实抓好地质资料汇交管理的各项措施。许多省(区、市)也加大了实物地质资料汇交管理力度——北京市印发了“关于加强地热井实物地质资料整理汇交的通知”;天津市印发了“关于开展我市实物地质资料汇交的通知”。

按照国家和省(区、市)地质资料主管部门的要求,越来越多的地质勘查项目遵照《办法》的有关规定,开始履行汇交实物地质资料义务——中国地质调查局对1999年以来实施的地质大调查项目实物地质资料进行了清理,经筛选后,由项目承担单位(汇交人)将特别重要的实物地质资料汇交给国家实物地质资料库,建立了地质大调查实物成果档案;全国危机矿山接替资源找矿项目管理办公室制定了“实物地质资料汇交办法”,已将57个著名矿山的120个钻孔取得的6.5万米岩矿心汇交给国家实物地质资料馆,同时采集了近2000件标本和90多块大标本。此外,还有其他一些矿产勘查、基础地质调查以及水工环地质调查项目,开始向实物地质资料馆藏机构提交实物地质资料目录清单,经筛选后依法汇交实物地质资料。

伴随汇交工作的开展,汇交工作越来越规范,技术方法日益完善;特别是国土资源实物地质资料中心研发的汇交管理系统,推进了汇交管理的信息化、网络化进程。

4、省级实物地质资料库建设取得进展

我国省级实物库建设严重滞后,除上海市在金山区张堰镇建有3000平方米的实物地质资料库外,其他省(区、市)还没有专门的实物地质资料库;而建设实物地质资料库不仅需要占用一定面积的土地,而且需要较大的经费,因此成为实物地质资料管理的最大障碍。2008年《办法》发布实施以后,许多省(区、市)开始筹划实物地质资料库建设,尽管困难重重,但仍取得不同程度的进展。进展最快的安徽省,经过多方艰苦努力,融成果地质资料、原始地质资料、实物地质资料于一体的地质资料馆于2009年12月31日奠基开工,工程总投资5.4亿元,占地125亩,总建筑面积5万平方米;其中实物地质资料库建筑面积3万平方米,其设施先进,功能齐全,建成后完全能满足实物地质资料保管服务需要。福建、广东、浙江、江苏、重庆、湖南、四川、云南、贵州、吉林、西藏等十几个省(区、市),经调研后提出了实物地质资料库建设方案,有的正在论证,有的已上报给主管部门待批。还有一些省(区、市)正在调研,准备制定建库方案。

在新的实物地质资料库建成之前,不少省(区、市)计划采取过渡措施接收保管实物地质资料:黑龙江、福建、河北、贵州、广西、宁夏等省(区),通过改造扩建地勘单位(或博物馆)实物地质资料库,接收保管省(区)实物地质资料;北京、浙江等一些省(区、市),通过租用库房接收保管实物地质资料;广东、天津等省(市)采用委托方式接收保管实物地质资料。

5、国家实物地质资料馆开始正式运行,地位和作用初显

国家实物地质资料馆于2004年建成后,经过几年的试运行,各方面工作条件基本成熟,逐步进入正式运行阶段。2009年,在地质找矿改革发展大讨论中,承担国家级实物地质资料馆藏管理工作的国土资源实物地质资料中心,针对地质资料信息服务集成化、产业化的需求,进一步明确了职能定位和发展目标,制定了“十二五”工作规划。为了适应发展需要,调整了内部处室,细化了职责,建立了既有明确分工,又相互协作的工作机制。通过引进、培训等方式,全面加强人力资源建设,初步形成了一支适应国家实物地质资料管理服务的专业队伍。不断加强技术方法研究与制度建设,初步形成了适应实物地质资料接收、保管、服务的工作制度体系和实物地质资料筛选、岩心扫描等技术方法体系。在这些基础建设的支持下,国家实物地质资料馆工作取得全面进展,不仅收集保管了一大批特别重要的实物地质资料,而且为促进全国实物地质资料管理工作发挥了作用。

(1)加大实物地质资料接收力度,扩大实物地质资料收集范围,使大量重要实物地质资料得到有效保管。截止2009年底,共收集整理入库150个钻孔、70835米岩矿心,岩屑 9005袋,标本7722件,光薄片21582件,副样81件。主要包括:江苏大陆科钻一井全部岩心、岩屑;76个典型矿山的岩矿心和系列标本;青藏高原57幅1:25万区域地质调查的重要标本等。与此同时,开始组织实施“金钉子”剖面和精品古生物化石标本以及境外矿产勘查实物地质资料的采集工作。为建立国家实物地质资料库藏体系奠定了基础。

(2)对入库实物地质资料进行了整理、岩心扫描、建档、数字化和初步集成,建立了地质大调查、危机矿山接替资源找矿勘查等重大项目的数字化实物地质资料成果档案,为进一步开发利用实物地质资料奠定了基础。

(3)开始为社会提供服务。2009年共接待参观利用416人次,观察岩矿心约3000米,标本约600块。服务对象除了国内从事地质勘查、科学研究的专业人员和地质院校师生外,还接待了德国、英国等国外科学家对大陆科学钻探岩心的观察取样。

(4)为国土资源部和中国地质调查局提供实物地质资料管理决策和技术支撑,检查督促实物地质资料汇交,指导省级实物地质资料库建设和馆藏管理工作,初步发挥了国家实物地质资料馆对全国实物地质资料馆藏管理的技术支撑和引导作用。

6、实物地质资料摸底调查和清理研究取得进展

在多年地质勘查和地质科研工作中,我国积累了海量实物地质资料,这些实物地质资料分散保存在全国各省(区、市)的上千个单位的上万处存放地。为了了解实物地质资料保管现状,为组织实施全国实物地质资料专项清理,制定实物地质资料管理工作规划提供依据,国土资源部办公厅于2009年7月7日发出“关于开展全国实物地质资料管理情况摸底调查工作的通知”(国土资厅[2009]60号文),要求各省(区、市)和各油气公司,组织实物地质资料摸底调查工作。调查内容包括:现有实物地质资料保管单位及库房情况;现存实物地质资料类型、数量及保管状况。在各省(区、市)地质资料主管部门和地质工作单位支持下,全国摸底调查工作进展顺利,目前大部分省(区、市)已完成基层单位数据的填报工作,正在进行汇总统计,预计在2010年6月前后可完成全国调查数据的汇总分析。

在进行全国实物地质资料摸底调查的同时,国土资源部地质资料主管部门,在中国地质调查局协助下,组织国土资源实物地质资料中心开展了实物地质资料清理研究,并选择黑龙江、河北二省代表性岩心样品库进行清理试点,通过这些工作,确定实物地质资料清理范围和清理内容,研究清理工作方法,开发清理软件系统,总结试点清理经验,在此基础上制定全国和省(区、市)实物地质资料清理工作方案,编制清理技术指南。此项工作进展顺利,计划2010年完成,将为全国实物地质资料清理奠定基础。

三、推进实物地质资料信息服务集群化产业化是提升我国地质资料管理服务水平的重要措施

1、地质找矿和经济社会对地质资料管理服务提出了更高要求

地质资料既是地质工作成果的重要体现,又是地质工作服务于地质找矿与经济社会的主要载体。近年来,我国地质资料管理水平和服务能力不断提高,为地质找矿和经济社会发展提供了信息支持,但受管理体制和经费保障、服务技术方法等制约,地质资料信息的作用远没有得到充分发挥。特别是伴随地质工作领域不断拓展,地质找矿的难度越来越大,地质工作成本和投资风险越来越高,地质找矿和经济社会发展对地质资料信息服务提出了更高的要求——第一,不仅需要利用成果地质资料,而且在许多情况下需要利用原始地质资料和实物地质资料,第二,由利用单件地质资料向利用多档、多件地质资料发展;第三,从利用现存地质资料向利用经过集成后形成的综合“产品”型资料发展;第四,从到保管地利用资料向需要便捷快速服务发展。

为了满足地质找矿和经济社会发展对地质资料信息服务的需要,国土资源部部长徐绍史多次强调要积极推进地质资料信息服务集群化产业化,部党组进行了部署,决定将地质资料信息服务集群化产业化工作作为一把手工程,列入“十二五”国土资源相关的规划,加强领导,完善组织机制保障,明确经费,加强队伍建设,建立地质资料信息服务新机制,全面提高地质资料管理服务水平,充分发挥其对地质找矿和经济社会发展的支撑作用。

地质资料信息服务集群化,就是改变传统的管理服务模式,突破各种限制,实现成果地质资料、原始地质资料、实物地质资料管理服务一体化,建立共享机制,搭建共享平台,充分发掘和汇集各个地区以及不同部门的各类地质资料信息资源,根据社会需求进行整理加工,形成丰富的信息产品和产品链,扩大服务领域和服务规模,提高服务的集中度和服务效果。地质资料信息服务产业化,就是探索地质资料专业化加工处理的产品开发模式,创新地质资料信息服务机制,满足多元化需求。

2、我国实物地质资料管理工作远不能适应发展需要

尽管近二年我国实物地质资料管理工作取得显著进展,但由于基础特别薄弱,所以仍存在不少问题,远不能适应地质资料信息服务集群化产业化的需要。

首先,实物地质资料家底不清——全国到底有多少实物地质资料,它们存放在什么单位,保管状况如何不清楚;在这些实物地质资料中有多少有重要保管价值不明,因此难以规划实物地质资料库建设。

第二,缺少实物地质资料保管服务实施——国家实物地质资料馆虽已开始运行,但设施尚待进一步完善,特别是缺少特殊实物库,影响其职能的发挥;除少数省(市)外,省级实物库建设尚处于筹划之中,未来三五年也难以建成;多数地勘单位的实物库破败不堪,也难以在短期内建成满足需要的实物库。

第三,实物地质资料汇交仍很困难——由于实物地质资料汇交工作刚刚起步,所以目前汇交人的汇交意识不强,加之缺乏有力的监管措施和技术方法,同时又缺少汇交保管条件,所以实物资料汇交工作任重道远。

第四,实物地质资料管理服务制度保障和技术方法不完善,支撑能力不强——虽然《条例》和《办法》为实物地质资料管理提供了基本保障,但缺乏相应的制度体系和技术方法体系。主要包括:实物地质资料筛选、埋藏制度;成果集成与产品开发技术;信息共享机制等。

3、创新实物地质资料管理服务模式是推进地质资料信息服务集群化产业化的重要内容

实现地质资料信息服务集群化产业化的主要基础条件包括:建立地质资料集群化的服务组织体系;完善地质资料汇交机制,加强各类地质资料的整合集成和信息开发,形成丰富的信息资源和服务产品;理顺各种关系,突破部门与地区分割,建立地质资料信息共享机制;完善政策制度和技术标准体系,搭建地质资料信息共享平台和网络服务体系。

综合上述,推进成果地质资料、原始地质资料、实物地质资料管理服务一体化,是实现地质资料信息服务集群化产业化的基础。具体而言,一体化目标包括:完善组织体系,实现三种地质资料行政管理与馆藏管理的一体化;全面加强汇交管理,实现三种地质资料汇交一体化;全面加强信息集成,实现三种地质资料资源整合与产品一体化;共建信息服务平台,实现三种地质资料信息共享。因此在地质资料信息服务集群化产业化的各个环节,实物地质资料都是不可缺少的组成部分。

四、推进实物地质资料集群化产业化亟待开展的工作

目前,我国实物地质资料管理开始迈出新的一步,其总体目标是按照地质资料信息服务集群化产业化的需要,健全实物地质资料管理服务体系。主要任务如下:

1、完善实物地质资料管理服务体系

按照分级管理与委托保管相结合的管理体制,进一步明确省级实物地质资料行政管理和馆藏管理责任,落实委托保管工作,建立覆盖全国各地区、各行业的实物地质资料管理服务体系。

2、完善管理服务制度与技术标准体系

在进一步加大《办法》贯彻力度,扩大《办法》宣传范围,提高各级管理部门、馆藏机构以及广大地勘单位执行《办法》的同时,将《办法》的各项要求细化,制定相关的制度和技术标准——如实物地质资料馆藏机构资质与分级标准;实物地质资料委托保管制度;实物地质资料库设计建设标准;实物地质资料保管服务设备要求;实物地质资料筛选方法;实物地质资料埋藏规定;实物地质资料成果集成方法;实物地质资料服务要求与收费标准等。建立完善的制度体系和技术方法体系。

3、积极稳妥地组织实施全国实物地质资料清理,掌握实物地质资料资源家底

在摸底调查和研究试点的基础上,首先选择在保管设施、经费、技术、组织管理、技术方法等方面有基本保障的省(区、市),开展实物地质资料清理,取得经验后,逐步在全国陆续铺开。通过清理,摸清资源家底,同时促进汇交和实物库建设。

4、强化管理措施,促进实物地质资料汇交

按照“国土资源部关于加强地质资料汇交管理的通知”的精神,切实加强实物地质资料汇交管理,把实物地质资料汇交纳入矿业权管理、地质工作单位的资质管理以及地质项目管理,建立有效的汇交监督管理机制;完善实物地质资料汇交管理系统,为实物地质资料汇交管理提供有效的技术方法,

5、大力推进各级实物库建设

完善国家实物库,尽快筹划实施“二期工程”;在广泛调研基础上,针对各省(区、市)实物库建设的主要困难,采取切实措施,因地制宜地推进省级实物库和地勘单位实物库建设;在推进实物库建设的同时,根据各地区的实际条件,落实临时性或过渡性保管措施。

6、加快实物地质资料数据库和网络建设

在开展全国实物地质资料专项清理的同时,尽快研究建设全国实物地质资料数据库以及重要岩心标本影像数据库,与全国成果地质资料图文数据库、重要原始地质资料数据库以及重要钻孔数据库等相关数据库构成地质资料信息数据库群。与此同时,加强各级实物地质资料馆藏机构的网络建设,在馆际之间以及不同地质资料信息之间形成标准统一的互连互通的网络服务体系和信息共享服务平台。

7、加强实物地质资料成果集成,丰富服务产品

根据地质资料信息服务集群化产业化需要,紧密结合成果地质资料、原始地质资料的汇聚整理和信息开发工作,研究实物地质资料成果集成和服务产品开发方向;选择实物地质资料丰富、集群化产业化基础比较充分的地区(如北京市、上海市)或重大地质勘查专项(如危机矿山接替资源勘查或青藏高原1/25万区域地质调查)开展实物地质资料成果集成与服务产品开发,总结典型经验加以推广。

8、加强专业队伍建设

在各级地质资料管理部门和馆藏机构中,适当增加实物地质资料管理服务的专业技术人员,通过培训、进修等方式不断提高这些人员的理论水平与专业技术能力,尽快在全国范围内形成一支适应地质资料信息服务集群化产业化需要的专业技术队伍。

9、建立经费保障机制

把国家和省(区、市)实物库建设及日常运行经费纳入国家和省(区、市)财政预算;把实物地质资料专项采集、专题产品开发等工作纳入相关的工作规划与工作计划,安排所需经费,为实物地质资料管理服务工作提供充分的经费保障。

国家实物地质资料库锡矿床的筛选

易锦俊 邓会娟 陈佳

(国土资源实物地质资料中心)

锡是一种稀贵的有色金属,在现代国防、工业生产、尖端科学技术和人类生活中都占有重要的地位。中国锡资源丰富,长期以来一直是锡的生产大国,储量和产量均居于世界首位。截至2007年底,我国锡矿查明资源储量483.66万吨,其中基础储量152.25万吨,占31.5%,查明资源量331.41万吨(吴荣庆,2009)①。

但是,由于锡储量的过度消耗,加上一些大型多金属矿山的共生锡矿资源未得到充分利用,为我国锡矿产业可持续发展带来严重隐患。为实现锡矿产业的可持续发展,近年来国家加大了锡矿地质勘查及相关地质科学研究的力度;在这种形势下,作为国家实物地质资料库,为配合和服务国家的相关地质工作,应该尽快开展对锡矿床实物地质资料的系统筛选、收集、整理和信息产品开发,为进一步地质勘查提供信息服务。

一、中国锡矿床的分布

1.地理分布

中国锡矿资源丰富,分布广泛,在全国15个省(区)都有分布;但同时又相对集中,主要分布在云南(124.99万吨)、广西(97.55万吨)、湖南(91.78万吨)、内蒙古(78.15万吨)、广东(56.01万吨)和江西(24.99万吨),这6省(区)锡矿资源储量占全国查明资源储量的97.89%(吴荣庆,2009)①。

2. 成矿时代

中国原生锡矿大部分与各时代花岗岩有关,其成矿时代主要有:元古宙、加里东期、海西期、印支期、燕山期和喜马拉雅早期。

燕山期是中国锡矿的主要成矿期,锡矿储量占全国锡矿总量的70.5%;其中分布于华南造山系的占全国燕山期锡矿储量的83.6%。该时期的锡矿床规模主要为大型、超大型,代表性矿床很多,包括闻名世界的广西大厂锡矿、云南个旧锡矿、云南马关都龙锡矿等。喜山早期锡矿分布于特提斯—喜马拉雅构造成矿域中的三江造山系,矿床规模多为中-大型,锡矿储量占全国总量的2.5%。加里东期锡矿床零星分布于华南造山系广西南部以及东昆仑造山系东部和祁连造山系东部,储量占1%。元古宙锡矿床分布于扬子地台西部和南部,储量占3.3%。而海西—印支期锡矿储量最少,仅占全国储量的0.7%左右。第四纪砂锡矿床分布于华南、扬子地台西侧以及东南沿海和三江地区,储量占20%以上。

3. 成矿区(带)划分

中国锡矿床及与之有关的花岗岩是在所处的大陆地壳各地质历史时期长期发展、演化过程中形成的;沿特定大地构造部位呈带状分布,是锡矿床突出的空间分布特征[1]。中国锡矿床根据大地构造位置及成矿时代,可划分为6大成矿区[2]。

(1)华南锡多金属成矿区

位于中国南部,包括江西省、广西壮族自治区以及湖南、广东、云南省的一部分。地理上称为南岭,属滨西太平洋构造域,为晚加里东造山带。锡矿化形成于燕山期——中生代燕山期强烈的构造-岩浆活动和成矿作用,造就了滨西太平洋多金属成矿带。本区锡矿储量占全国总量的82.8%,是我国最重要的锡矿成矿区,也是目前锡矿的主要产区。

(2)东南沿海锡矿成矿带

位于中国东南沿海地区,锡矿储量占全国锡矿总量的0.9%。西部以走向北东的栗水-海丰断裂为界,该区为中生代火山活动带。大多数锡矿床集中于广东省南部,即本区南部。其中,在广东省的东南部,沿北东向大断裂分布着一些花岗岩侵入体,在侵入体外接触带产出有数十个锡矿床。

(3)三江锡矿成矿带

三江锡矿成矿带与亚洲东南部锡矿带相连,锡矿储量占全国总量的5.1%。位于云南、四川两省西部,向西延入西藏。该区为一强烈褶皱的燕山—喜马拉雅造山带,可进一步划分为东部、中部和西部3个次级带。

东部带:位于呷兹断裂与金沙江断裂之间,出露地层主要为强烈褶皱的上三叠火山岩系和零星的前寒武系基底,该地层被燕山期和喜马拉雅期花岗岩类侵入,其中燕山晚期岩体与锡矿关系最为密切。

中部带:位于澜沧江西部地带及波密-采玉断裂东部,主要锡矿化与燕山晚期—喜马拉雅早期富含电气石的花岗岩密切相关。

西部带:位于泸江河西部的腾冲地区,向北延伸进入西藏中部,锡矿化与燕山期花岗岩体相伴。

(4)扬子地台西南缘锡矿成矿带

包括广西北部九万大山-元宝山地区,江西北部,云南、四川两省的昆明和西昌地区,锡矿储量占全国总量的4.5%。锡矿床最早形成于古元古代,主要成矿期为新元古代[3]。

(5)大兴安岭锡多金属成矿带

位于天山-兴安造山系东部,锡矿储量约占全国总量的6%。该区广泛的锡矿化开始于海西期,但大多数锡矿床与燕山期花岗斑岩相伴。富含磁铁矿的矽卡岩型矿床为该区锡矿床的主要矿床类型,如黄岗Sn-Fe矿床[4]。

(6)其他区带

包括秦岭造山系、天山造山系、东昆仑造山系、祁连造山系、中朝地台、准噶尔造山系,这些地区的锡矿储量很少,仅占全国总量的0.7%。

二、中国锡矿床主要成因类型

我国原生锡矿床多数都是与中深—中浅成的改造型或同熔型岩浆侵入花岗岩类有关的气成-热液矿床[1]。早在上世纪中期,C.C.斯米尔诺夫(1937)就已经提出锡矿床分类方案;近期,随着锡矿床地质工作的发展,新的方案不断涌现,各种分类方案及其理论依据差异很大。本文采用赵一鸣等(2004)的分类方案,将中国锡矿划分为5组:

1.与S型花岗岩或钛铁矿花岗岩有关的锡矿床。该组可进一步划分为5种类型,即蚀变花岗岩型、伟晶岩型、云英岩型、矽卡岩型和热液脉型。根据主要矿物组合,矽卡岩型锡矿床又可进一步划分为2种类型,即富含硫化物矽卡岩型和富含磁铁矿矽卡岩型。同样,热液脉型也可进一步划分为3种类型,即硫化物脉型、电气石脉型、石英脉型。

2.与火山-次火山岩有关的锡矿床。该组可进一步划分为斑岩型和热液脉型。

3.与A型花岗岩有关的锡矿床。矿产类型为含锡石和钠闪石石英脉型。

4.海底喷气锡矿床。该组锡矿床较少见,目前仅发现青海锡铁山铅锌(锡)矿床一例,但其在金属成矿作用中具有重要意义。

5.表生锡矿床。即砂锡矿床。该类矿床主要与矿源、堆积环境相关。

三、中国锡矿资源特点

1.储量高度集中

如上所述,我国锡矿主要集中在云南、广西、广东、湖南、内蒙古、江西6个省、区;而云南又主要集中在个旧,广西集中在大厂——个旧和大厂二个地区的储量就占了全国总储量的40%以上。

2.以原生锡矿为主

中国锡矿的另一个特点是以原生锡矿为主,砂锡矿居次要地位——在全国总储量中,原生锡矿约占80%,砂锡矿仅占20%左右[5]。

3.共伴生组分多

我国锡矿作为单一矿产形式出现的只占12%,作为主矿产的锡矿占全国总储量的66%,作为共伴生组分的锡矿占全国总储量的22%[5]。锡矿床中具有工业价值的锡矿物几乎仅有锡石一种,而矿石中共、伴生的矿产少则三、四种,多则十几种,主要包括铜、铅、锌、钨、钼、银、铋、锑等。

4.大、中型矿床多

我国锡矿大、中型矿床多,尤以云南个旧和广西大厂最为著名,是世界级的多金属超大型锡矿区。

5.勘探程度高

我国锡矿勘探程度是比较高的,截至1996年底,我国锡矿达到勘探工作程度的保有储量占总储量的51.6%,达到详查工作程度的占44.8%,二者合计占到全国总储量的95.6%[5]。

四、国家实物地质资料库锡矿床筛选与名录的确定

1. 筛选因素

入选国家实物地质资料库的矿床以典型性、代表性、特殊性为总原则[6]。收藏的锡矿床要全面反映我国锡矿的成矿地质条件、矿床地质特点和资源分布特点,能够展示当前我国锡矿地质勘查与科研总体水平。

通过对当前我国锡矿床成矿特征和矿床地质特点的总结,笔者认为锡矿床的筛选因素主要有以下几方面:

(1)矿床规模

在我国原生锡矿中,大、中型矿床约占原生锡矿储量的95%;大、中型矿床基本反映了我国锡矿床的成矿规律和锡矿床地质勘查、科研水平,因此,收藏大、中型矿床实物地质资料,具有极高的经济价值和地质意义。

有些锡矿床规模虽然很小,但具有独特的成矿特点和地质背景,因此,选择性收藏特殊意义的小型锡矿床实物地质资料对国家实物地质资料库是一个重要补充,同样意义重大。

(2)成因类型

中国锡矿床成因复杂、类型众多,但以矽卡岩型、热液脉型和斑岩型锡矿床为主,这些类型锡矿床占统治地位;其次是火山热液脉型、云英岩型和蚀变花岗岩型锡矿床;其余类型较少见。在筛选锡矿床时,要重点收藏矽卡岩型、热液脉型和斑岩型锡矿床,同时兼顾火山热液脉型、云英岩型和蚀变花岗岩型锡矿床,少量收藏其他成因类型锡矿床。

(3)成矿区(带)

华南锡多金属成矿区(即岭南多金属成矿带)是我国最重要的锡矿成矿区,也是当前地质勘查和科学研究的热点成矿带,因此对于该区的锡矿床和成矿远景区要重点关注;而东南沿海成矿区、三江成矿区、扬子地台西南缘成矿区和大兴安岭成矿区在中国锡矿成矿区也占有很重要的地位,国家实物资料库也要将其作为主要关注目标。其他成矿区带由于锡矿床较少、储量低,将作为次要目标,选择性地少量收藏这些地区的锡矿床实物地质资料。

(4)成矿时代

中国锡成矿作用从前寒武纪一直到喜马拉雅期都有,其中燕山期(中生代)为锡矿床形成的最重要时期,雪峰期(新元古代)、海西期、印支期和加里东期次之。在筛选锡矿床实物地质资料时,要全面考虑成矿时代对矿产的约束条件,全面收藏各时代代表型锡矿床实物地质资料。

而第四纪砂锡矿床主要由燕山晚期成矿作用形成的原生矿床和含矿岩石提供矿源,其本身的地质意义很小,不具有收藏价值,可不予筛选。

(5)其他因素

一些研究程度较低或成因类型未明的锡矿床,在开展进一步的地质工作以后,往往可能形成新的成矿理论和重大找矿突破,对这些锡矿床的关注也很有必要。如近年开展的南岭地区锡矿调查评价工作中,从骑田岭首获突破—白腊水矿区发现19号大型锡矿脉之后,地质部门在大东山、姑婆山、九嶷山、诸广山、都庞岭等锡矿田及桂西北的找矿工作,陆续发现了一批大、中型锡矿床[7]。

对一些具有良好的找矿前景的偏远地区也要给予很大的关注,如西藏地区,目前已发现数个锡矿床,但由于地理条件限制,目前尚未开发利用,随着地质工作的进一步开展,必能发现更多的锡矿床。

另外,锡矿床成矿地质环境、地理位置等可作为次要因素进行考虑。

2. 入选的锡矿床名录

综合考虑上述筛选因素,确定30个锡矿床为国家实物地质资料库收藏对象(表1)。各时期入选的代表性矿床分别为:喜山早期的有来利山锡矿床、小龙河锡矿床等;燕山期早期的栗木锡矿床、岩背锡矿床等;燕山期晚期的大厂锡矿床、个旧锡矿床和银岩锡矿床等;印支期的有甲基卡花岗伟晶岩锂多金属矿床;海西期的西坑锡石–伟晶岩矿床等;元古宙的有岔河锡矿床、五地–一洞锡矿床等(表1)。

表1 国家实物地质资料库入选锡矿床名录

|

序号 |

成因类型 |

矿床名称 |

产地 |

矿床 规模 |

入选依据 |

||

|

1 |

与 “S” 型 花 岗 岩 有 关 的 |

蚀变 花岗 岩型 |

栗木锡石-稀有金属矿床 |

广西恭城县 |

大型 |

蚀变花岗岩型 典型锡矿床 |

|

|

2 |

九嶷山锡矿田大坳 钨锡矿床 |

湖南永州市 |

大型 |

南岭地区重要的锡矿成矿远景区之一 |

|||

|

3 |

伟 晶 岩 型 |

西坑锡石-伟晶岩 矿床 |

福建南平市 |

中型 |

伟晶岩型代表矿床,中国最大的钽矿床 |

||

|

4 |

甲基卡锂-铍-钽-锡矿床 |

四川康定县 |

中型 |

三江造山系印支期伟晶岩锡矿床,中国最大的锂矿床之一 |

|||

|

5 |

云 英 岩 型 |

柿竹园钨锡 多金属矿床 |

湖南郴州市 |

超大型 |

世界著名的超大型钨锡多金属矿床 |

||

|

6 |

来利山锡矿床 |

云南梁河县 |

大型 |

三江造山系最大的锡矿床 |

|||

|

7 |

小龙河锡矿床 |

云南腾冲县 |

大型 |

典型的锡石-内云英岩型锡矿床 |

|||

|

8 |

喀兹别克锡矿床 |

新疆温泉县 |

中型 |

天山造山系代表性锡矿床 |

|||

|

9 |

矽 卡 岩 型 |

富 含 硫 化 物 矽 卡 岩 型 |

个旧锡矿床(马拉格、松树脚、老厂、卡房) |

云南个旧市 |

超大型 |

中国最大的锡多金属矿田,以含硫化物矽卡岩型矿床为主 |

|

|

10 |

骑田岭芙蓉矿田白蜡水锡矿床 |

湖南郴州市 |

超大型 |

芙蓉矿田为近年来新发现的超大规模的锡矿田 |

|||

|

11 |

日龙沟锡多金属矿 |

青海兴海县 |

中型 |

秦岭造山系典型锡矿床 |

|||

|

12 |

岔河锡矿床 |

四川会理县 |

大型 |

康滇地轴的典型硫化物型锡矿床 |

|||

|

13 |

曾家垅锡矿 |

江西德安县 |

中型 |

赣北最大的锡矿床,“砾岩型”锡矿床 |

|||

|

14 |

富含磁铁矿矽卡岩型 |

黄岗锡-铁多 金属矿床 |

内蒙古克什克腾旗 |

大型 |

内蒙古-大兴安岭地区锡矿床的代表 |

||

|

15 |

大顶铁-锡矿床 |

广东连平县 |

大型 |

南岭地区典型的矽卡岩型Fe-Sn矿床 |

|||

|

16 |

热 液 脉 型 热液脉型 |

硫 化 物 脉 型 |

大厂锡多金属矿床 |

广西南丹县 |

超大型 |

中国第二大锡矿床 |

|

|

17 |

都龙锡矿床 |

云南马关县 |

超大型 |

典型的锡石-多金属硫化物矿床 |

|||

|

18 |

九毛-六秀锡矿床 |

广西融水县 |

大型 |

元古宙代表性锡矿床,具有沉积-变质锡成矿作用 |

|||

|

19 |

荷花坪-香花岭 锡矿田 |

湖南郴州市 |

大型 |

典型的锡石—硫化物脉型矿床,区内具有良好的找矿远景 |

|||

|

20 |

厚婆坳银锡铅锌矿床 |

广东潮州市 |

中型 |

东南沿海较大规模银-锡矿床,燕山期典型锡矿床, |

|||

|

21 |

电气石脉型 |

宝坛锡矿床(一洞、五地、红岗等) |

广西罗城县 |

大型 |

中国已知最古老的锡矿床之一,成矿年龄为700-900Ma |

||

|

22 |

铁厂锡矿床 |

云南云龙县 |

中型 |

该类矿床的代表,云南著名锡矿床之一 |

|||

|

23 |

薅坝地锡矿床 |

云南昌宁县 |

中型 |

矿床中的黑云母花岗岩岩株为世界上唯一的含锡花岗岩 |

|||

|

24 |

石 英 脉 型 |

漂塘钨-锡矿床 |

江西大余县 |

大型 |

赣南重要的大型石英脉型钨-锡矿床 |

||

|

25 |

珊瑚锡-钨矿床 |

广西钟山县 |

中型 |

典型的石英脉型锡-钨矿床 |

|||

|

26 |

塞北弄锡矿 |

西藏类乌齐县 |

小型 |

藏东地区锡矿床的代表,为西藏地区寻找锡矿开辟了前景 |

|||

|

27 |

与火山- 潜火 山有 关的 |

斑 岩 型 |

银岩锡矿床 |

广东信宜县 |

大型 |

燕山晚期斑岩型矿床的代表 |

|

|

28 |

岩背锡矿床 |

江西会昌县 |

大型 |

典型的燕山早期斑岩型锡矿床 |

|||

|

29 |

热液脉型 |

西岭锡矿床(风地山矿区) |

广东惠来县 |

小型 |

该类型典型矿床,东南沿海代表性锡矿 |

||

|

30 |

与“A”型花岗岩有关的 |

萨惹什克锡矿床 |

新疆奇台县 |

小型 |

该类型矿床的代表,东准噶尔地区近年发现的锡矿床 |

||

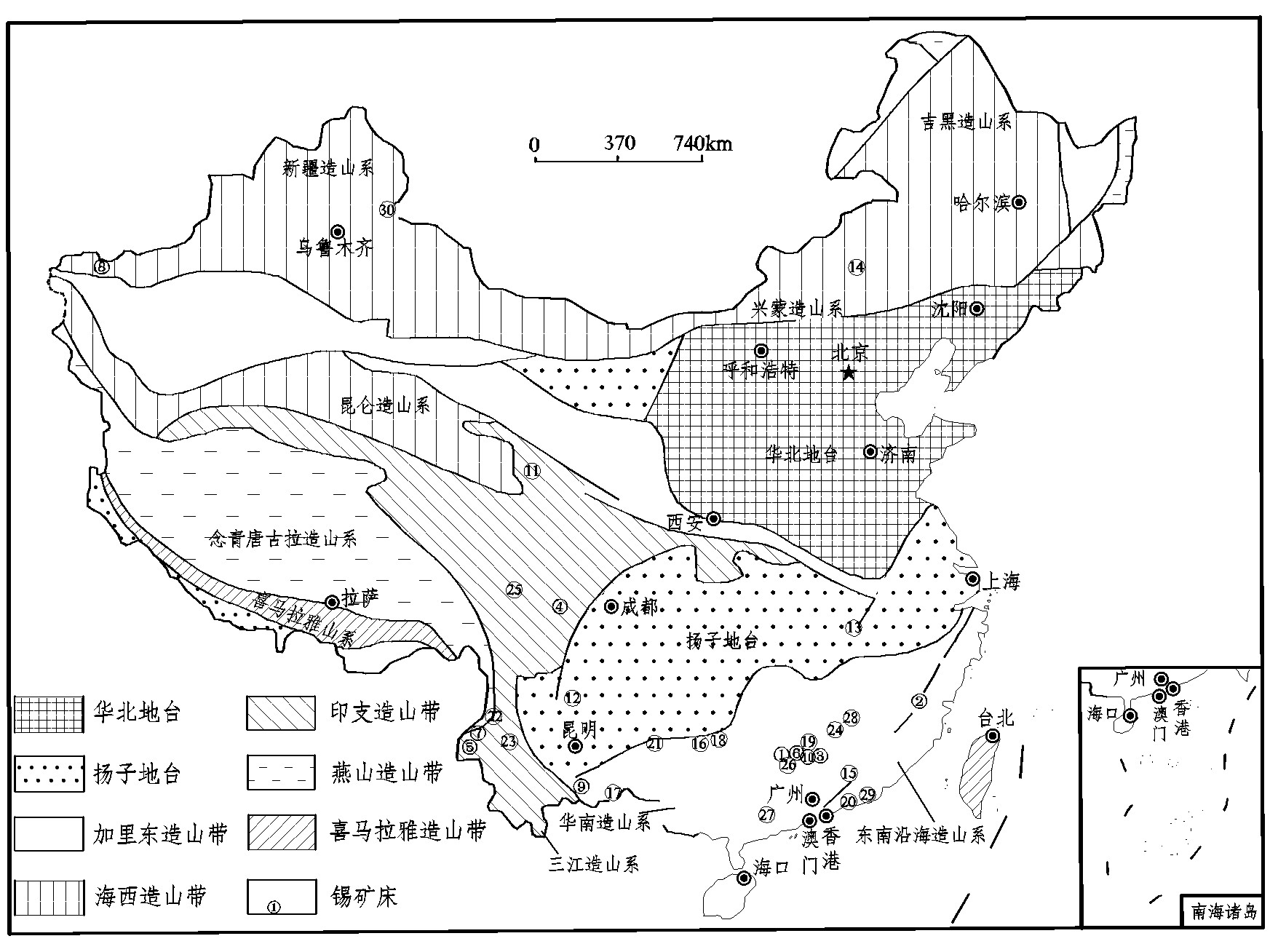

入选的锡矿床分布于云南、广西、广东等10个省(区)、6大成矿区带,同时又以华南锡矿成矿区等重要锡成矿区(带)居多,基本符合现今国内锡矿床的地理分布(图1)。

图1 入选锡矿分布略图(据赵一鸣等,2004)

需要说明的是,一些没有入选的矿床中,有一些是锡矿为次要矿种的多金属矿床,如东昆仑造山系东部的青海锡铁山铅锌(锡)矿床、吉黑造山系的翠宏山铁铅钼多金属矿床、天山—兴安造山系的内蒙大井银锡铜多金属矿床等,这些矿床在锡成矿作用中也具有重要意义,在对其他矿种矿床进行筛选时要予以重点关注。

五、结语

(1)通过查阅、分析国内锡矿床相关资料(文献),按照中国锡矿床的成因类型、分布规律等筛选要素,国家实物地质资料库遴选出30个锡矿床作为收集对象,以反映中国锡矿成矿特征,以及目前锡矿勘查和科研水平,为国家和社会提供公益性服务。

(2)由于并未对各矿山实物地质资料的保存状况进行实地考察,按照该名录并不一定能够全部收藏到符合要求的实物地质资料,因此该名录应该是一个动态的、可以更改的名录。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号